警察街头拦停步行者新秀卡姆意外互动引发公众热议

文章摘要:本篇文章聚焦于一则近日在街头发生的引人热议的事件:一名警察在街头拦停步行者——新秀球员卡姆(Cam)——双方之间意外互动引发公众广泛讨论。在开篇中,我们将对事件发展、公众反应、媒体舆论及制度反思做出整体概括。接着,正文从四个不同维度展开:一是事件本身的过程与细节;二是公众反应与社交媒体的传播;三是警方执法与权力运用的反思;四是该事件对警民关系和制度改进的启示。文章最后在总结段落中回顾事件的关键点,并对其对社会的深远意义做出归纳。通过多角度的深入阐述,本文旨在引导读者从单一事件延伸至更广泛的社会议题,探讨警务实践、公众监督、权力制衡以及未来机制建设之间的内在联系。

1、事件经过与初期反应

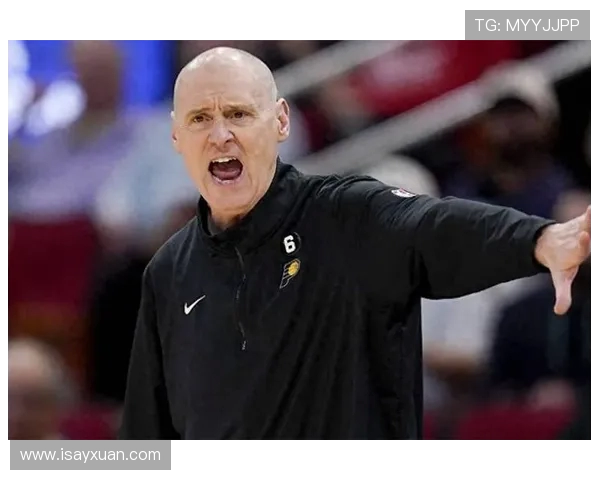

在一个普通的街头巡逻中,执勤警察发现步行者——新秀球员卡姆(Cam)——在路边行走,出于安全或治安考虑向其进行了拦停询问。拦停过程显得稍有例外,双方语言交锋较为迅速,引起了旁观者的注意。

据目击者回忆,当卡姆看到警察示意时,他并未立即配合停下或出示身份,其表现带有疑惑甚至有些惊yl12311线路检测讶。这一反应令执勤警察停顿片刻,双方语言交涉随即展开。卡姆提出质疑:“我只是走在路上,为什么要停我?”这让现场气氛一度紧张。

警察在询问卡姆的目的、所处地点及身份信息时,卡姆反问“我没有违规吧?我只是行走。”这一问话促使旁观者录制视频,社交媒体随后出现了这一片段。由此,原本简单的街头拦停互动迅速成为网络热点。

2、公众舆论与社交媒体扩散

随着录制视频在社交平台上传播,公众舆论迅速发酵。许多网友侧重于卡姆被“随意”拦停的情境,质疑警方是否存在过度执法或随意使用职权的可能性。有人感慨:“一个球员走在街头也会被拦,这是什么情形?”

与此同时,也有不少声音支持警方拦停行为,认为警察有责任在街头巡逻、对异常行为采取询问措施。支持者指出:“警察看到可疑或不明状况停人,是其职责所在。”这体现出公众在“秩序维护”与“个人自由”之间的分歧。

社交媒体中的讨论还引发了地域、职业、身份等多重维度的讨论。例如,有人将“球员身份”置入情境,认为卡姆身为公众人物,其被拦停反映了“即便是明星也并非例外”;也有人从“普通人被拦停”的立场出发,认为若是普通市民遭遇类似情景,公众反应也许更为敏感。

3、警方执法机制与权力运用

从执法机制角度看,此事件引出了一个核心问题:警察在何种情形下可合法拦停步行者?传统上,警方拦停机动车有明确法规支持,而拦停行人则多视为“合理怀疑”基础上的询问。卡姆被拦停的情形使人们反思这一“合理怀疑”的界定标准。

此外,警察在拦停卡姆时的语言、态度、询问方式亦成为讨论焦点。有人指出,警察若做出“你为什么走”或“你去哪”的询问,可能使被询问者感受到被动甚至侮辱,从而加剧紧张局面。反之,若警察能更具备沟通技巧、说明原因、展现尊重,或可降低冲突概率。

最后,从制度角度看,这起互动暴露了执法透明性与公众监督机制的弱点。卡姆与警察互动的录像传播之后,公众要求警方释明拦停原因、披露记录与行政流程。这指出:当警察权力被触发时,必须伴随更强的责任落实、机制保障与公众信任建设。

4、警民关系与制度建设启示

此次事件虽起于一次普通拦停,但它折射出更深层次的警民关系现状。在公众看来,警察是维持社会秩序的重要力量,但若其行为缺乏解释或被视为“任意”拦停,则易引发恐惧与抵触。卡姆事件让人们更直观地感受“当你只是路过,也可能被拦停”的隐忧。

制度建设方面,该事件提示我们:需要更明确的“行人拦停”法律或执法指南,增强拦停行为的规范性。例如,要求警察在拦停时说明原因、记录询问过程、允许被询问人提出疑问与申诉。只有这样,才能让拦停行为不被视为“滥用职权”。

另外,公众监督机制亦需进一步完善。社交媒体虽可放大事件,但也易导致偏见性传播。制度上,应当建立独立监督机构、录像审核机制、透明通报体系,以便在类似事件发生时及时调查、说明与纠正,从而重建社会信任。

总结:

从这起警察街头拦停步行者卡姆的意外互动来看,事件本身虽看似简单,但它牵涉执法程序、公众心理、制度机制与警民信任等多重维度。我们通过对事件经过、公众反应、执法机制、体系启示四个方面进行剖析,揭示了为何一次偶然的拦停会迅速引发社会热议。

未来,若要真正提升警民关系、强化制度保障,就必须从制度、教育、监督三方面入手:一是在法律与规范层面明确拦停权力边界;二是在警察培训中强化沟通与尊重意识;三是在社会层面建立更完善的监督与责任追究机制。唯有如此,才能在维持治安与保障公民自由之间实现更为稳健的平衡。